Toyo Medical College

寝違えて首が痛い!効果的な対処法とNG行動

朝起きて「首が痛い!!」「首が回せない…」と思った経験はありませんか?

痛みが長引いて辛い『寝違え』の原因や、その対処法などについてご紹介していきます!

寝違えのメカニズム

実は寝違えのメカニズムについては未だ解明されていません。

ネット上や参考書などで様々な意見が出ていますが、寝違えは首周辺の筋肉の血行不良が原因で起こるとされています。

阻血状態に陥っている筋肉を急激に動かすことによって炎症が起こり、寝違えとなるのです。

筋肉の血行が悪くなってしまう原因としては以下が挙げられます。

・エアコンなどによる冷え

・就寝時の姿勢不良

・日頃からの姿勢不良(デスクワーク、スマホ、猫背など)

・日中の疲労の蓄積(仕事、スポーツ、飲酒など)

疲労が溜まった状態(=筋肉の血行が悪い状態)で眠りにつくと、寝返りの回数が少なくなります。

その結果、姿勢が悪い状態のまま寝続けてしまい、朝起きた時に寝違えを起こしてしまうのです。

対処法

寝違えたと思った時は、第一に安静にしてください。

痛みが出てから1~3日の間で熱感がある場合は、氷嚢や冷湿布で冷やすのも良いです◎

ただし、冷やし過ぎると再度血行不良や筋緊張を起こしてしまいますので、10〜15分を目安に行ってください。

無理に動かそうとストレッチをしたり、硬くなっている筋肉をマッサージしたりするのは、炎症を広げることになりかねませんので、控えましょう。

熱感が引いてきたと感じたら、軽めのストレッチをして血流をアップさせましょう。

おすすめのストレッチは次の項目「予防法」でご紹介します!

予防法

首周辺が血行不良とならないために、以下のような対策が必要です。

①睡眠時の環境を整える

■自分の体に合った寝具にする

枕は専門店などで自分の頭や首に合ったものを作ることをお勧めします

個人差もありますが、マットレスは柔らか過ぎると負担になるため、ある程度硬いものを選んでください。

■エアコンを調整する

タイマー機能を使って睡眠中の体の冷えを防ぎましょう。くれぐれもソファや床で寝ないように!

②姿勢改善

■定期的に背筋を伸ばす

同じ姿勢が続くと筋肉の緊張が強まってしまいます。

30分に一度、1時間に一度と意識して姿勢を整えるのがおすすめです。

■スマホやPC作業時

どうしても前傾姿勢になりがちなスマホやPC作業では、特に意識的に画面と目線の高さを合わせるようにしましょう。

PCスタンドを利用したり、椅子の高さを変えたりして快適な高さに調整してください。

③日頃からのストレッチ

血行不良によって筋肉が硬くなることが寝違えの主な原因とされています。

仕事の間や寝る前などにストレッチを行い、筋肉が柔らかい状態を保つことで『寝違えない』体を作りましょう。

おすすめストレッチをご紹介しますので、無理をせず可能な範囲で行ってみてください。

身体をリラックスさせることが効果に繋がるため、深呼吸をお忘れなく!

■肩回しのストレッチ

手のひらを肩に置き、肩をグルグルと前や後ろに回しましょう。

肩甲骨の動きを意識することがポイントです。

■首周りのストレッチ(僧帽筋)

右手を頭の上に置き、首を右に傾け左の首から肩を伸ばします。

このとき左腕は力を抜き、まっすぐ下に垂らすとより伸びやすくなります。

■胸部前面のストレッチ(脇周辺)

手を気をつけの状態(手のひらは前に向ける)から後ろへ下げていきます。

または、手を腰(ベルトの高さ)に当てて肘を後ろに引きます。

まとめ

寝違えのメカニズムはハッキリとは解明されていませんが、筋肉の血行不良は体のどの部位においても良いことではありません。

スマートフォンが普及し、首への負担が大きくなっていることで『寝違え』が起こる可能性も高くなっています。

日頃から姿勢には気をつけ、定期的にストレッチを行って予防しましょう!

また、『寝違え』と似た症状が見られていても、頚椎椎間板ヘルニアや脊髄腫瘍といった疾患が隠れている場合もあります。

数週間経っても痛みが改善しない場合や、むしろ強くなっている場合は整形外科などの受診をお勧めします。

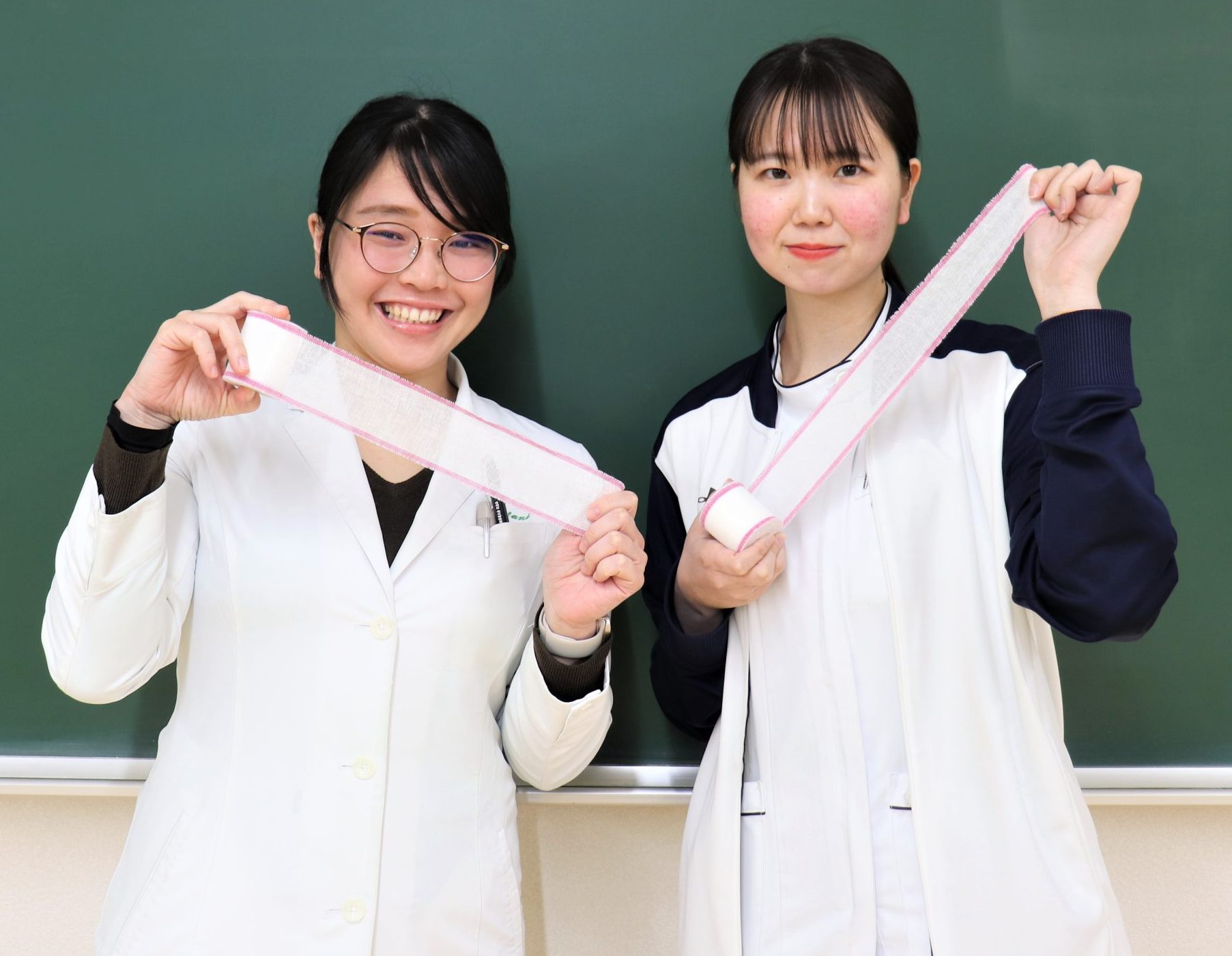

最後に、筋肉や体の構造について興味がある方は「柔道整復師」にピッタリかもしれません。

柔道整復師についてはこちらの記事で詳しくお伝えしていますので、ぜひチェックしてくださいね。

本校は柔道整復師の国家試験合格者が6年連続で大阪No.1の専門学校です。

オープンキャンパスでは、日常生活に役立つストレッチやトレーニングの体験実習を行っている日もあります。

気になる方は、まずは資料請求やオープンキャンパスにご参加ください。