Toyo Medical College

なぜ足がつる?知って得する対処と予防

朝目覚めて布団の中で身体を伸ばした瞬間、ふくらはぎがピーンとつって痛い・・・!

そんな経験はありませんか?この記事では、足がつる仕組みや早急に痛みから解放されるための対処法をご紹介します。

筋肉がつる仕組み

諸説ありますが、実は筋肉がつるメカニズムは未だ解明されていないのです。

しかし、「つる」というのは筋肉が痙攣した状態を指します。

筋肉の痙攣は、筋線維が突然かつ持続的に収縮することによって引き起こされます。

筋肉が正常に収縮・弛緩するにはカルシウムやエネルギーが必要です。

これらは血液により筋肉へ運ばれますが、運動等で水分が不足すると血液供給が不十分になります。

すると、栄養が筋肉へ行き渡らなくなり、筋肉の収縮・弛緩が正常に行われなくなります。

ちなみに、筋肉が収縮するためにはもちろんエネルギーが必要になりますが、弛緩する・緩むときもエネルギーを使っているのです!

そのため、運動等での水分不足・冷え・長時間の同じ姿勢を続けていると血液供給が不十分になり、筋肉を使った際に収縮した状態から緩めることができなくなってしまうのです。

つりやすい部位ランキング

皆さんは身体のどの部位がつりやすいと感じますか?

「つる」のは下半身が多く、特に「ふくらはぎ」に多いです。

他には太ももの裏(ハムストリングス)や足の指、すね(前脛骨筋)などが挙げられます。

これらには共通点があります。血流が低下しがちな下半身に起こりやすいという点です。

また、つりやすいタイミングは大きく2つに分けられます。

一つは就寝時です。

私たちは夏場だけでなく冬場でも自然に汗をかきます。睡眠中はもちろん水分補給ができないため、脱水状態となりつりやすくなります。それに加え、夜から朝方にかけて体温が低下するため身体が冷えてしまい、より筋肉の痙攣を起こしやすくなります。

もう一つは運動中です。

長時間の運動で筋肉に疲労が蓄積していることが原因となります。他にも、運動不足の人が急に運動をしたとき、十分なウォーミングアップが出来ていないときに起こりやすくなります。

足がつったときの対処法

即効性抜群の方法は、ずばりストレッチです!

~床で行う場合~

① 足を伸ばした状態で座ります。

② 足先を手でつかみ、ゆっくりと手前に引っ張りましょう。

~椅子に座って行う場合~

① 椅子に座り、つった方の足を前に伸ばします。

② 足先を手でつかみ、ゆっくりと手前に引っ張りましょう

効果的な予防法

対処や仕組みは分かっても、やはりあの痛みは耐え難いですよね。

ここからは、具体的に筋肉がつることを防ぐための方法をお伝えしていきます。

ポイントは大きく3つ ①ストレッチ ②保温 ③栄養補給 です。

ストレッチ

硬い筋肉をほぐして、つりにくい身体を作りましょう!

呼吸を止めず、無理のない範囲でゆっくりと伸ばしてください。

1.ふくらはぎ(下腿三頭筋)

立って足を前後に開き、踵(かかと)を床につけたまま体重を前に移動させます。

★Point★

・前方にある足は膝を曲げ、後方にある足は膝を伸ばしてください。

・足首を曲げるイメージをしてください。

2.太ももの裏(ハムストリングス)

床に座ったまま膝を伸ばした状態で身体を前に倒していきます。

★Point★

・背中を丸めすぎないようにしてください。

3.すね(前脛骨筋)

立ったまま伸ばしたい方の足を後ろに下げ、つま先(足の甲)を床につけます。

そのまま足の甲に軽く体重をかけ、伸ばしていきます。

★Point★

・正座の状態でつま先部分にタオルなどを挟むことで、座ったまま行うこともできます。

保温

足を使った運動をしたり、レッグウォーマーや足元のヒーターなどで足を温めたりすることで、血流が良くなって筋肉の痙攣を起こしにくくなります。デスクワークなどで座っている時でも「かかと」と「つま先」の上げ下ろしをすることで簡単な予防になります。足の浮腫みが気になる方にもオススメです!

栄養補給

筋肉の収縮や神経の情報伝達に重要な役割を果たす、ナトリウム・カリウム・カルシウム・マグネシウムなどの「電解質」。これらが不足すると筋肉が正常に働かなくなり、筋肉の痙攣を起こしてしまいます。

電解質を補給するためにはスポーツドリンクや海藻類・豆類・乳製品などを積極的に摂取しましょう。

また、寝ている間の水分不足を防止するため、寝る前にはコップ1杯の水を飲むことをオススメします。

まとめ

足がつるメカニズムはハッキリと解明されていませんが、筋肉の痙攣は、水分不足によって血液が十分に供給されなくなることで、筋肉の収縮・弛緩が正常に行われなくなることが原因とされています。ストレッチで一時的に痛みから解放されたとしても、些細なことがきっかけでまた同じ症状を引き起こす可能性があるため、予防に効果的なストレッチ・保温・栄養補給を心がけましょう。

また、足のつりに限らず、不調の少ない身体づくりには日頃からの生活習慣が重要です。

一般の方に向けて、厚生労働省が正しい健康情報を分かりやすく提供するために開設したサイト「e-ヘルスネット」では、生活習慣に関連する病気や改善のためのヒントを、各分野の専門家が解説しています。健康用語の意味を調べる用語辞典としても役立つサイトですので、ぜひご利用ください。

最後に1つ。

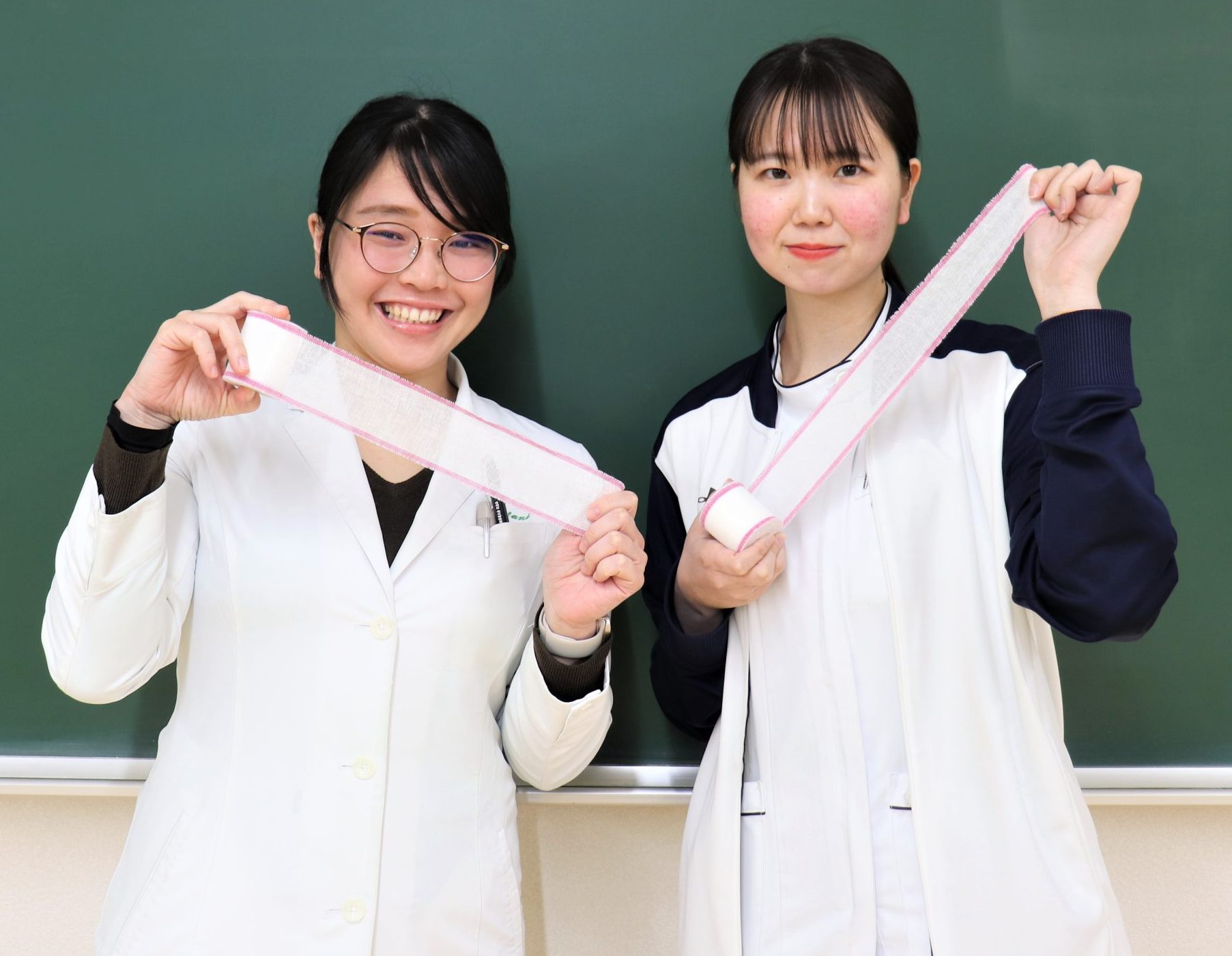

今回の記事が面白いと感じた方は、骨や筋肉について熟知するプロフェッショナル「柔道整復師」にピッタリかもしれません。

柔道整復師についてはこちらの記事で詳しくお伝えしていますので、ぜひチェックしてくださいね。

▶柔道整復師ギモン5選!

また、本校は柔道整復師の国家試験合格者が6年連続で大阪No.1の専門学校です。オープンキャンパスでは、日常生活に役立つストレッチやトレーニングの体験実習を行っている日もあります。気になる方は、まずは資料請求やオープンキャンパスにご参加ください。